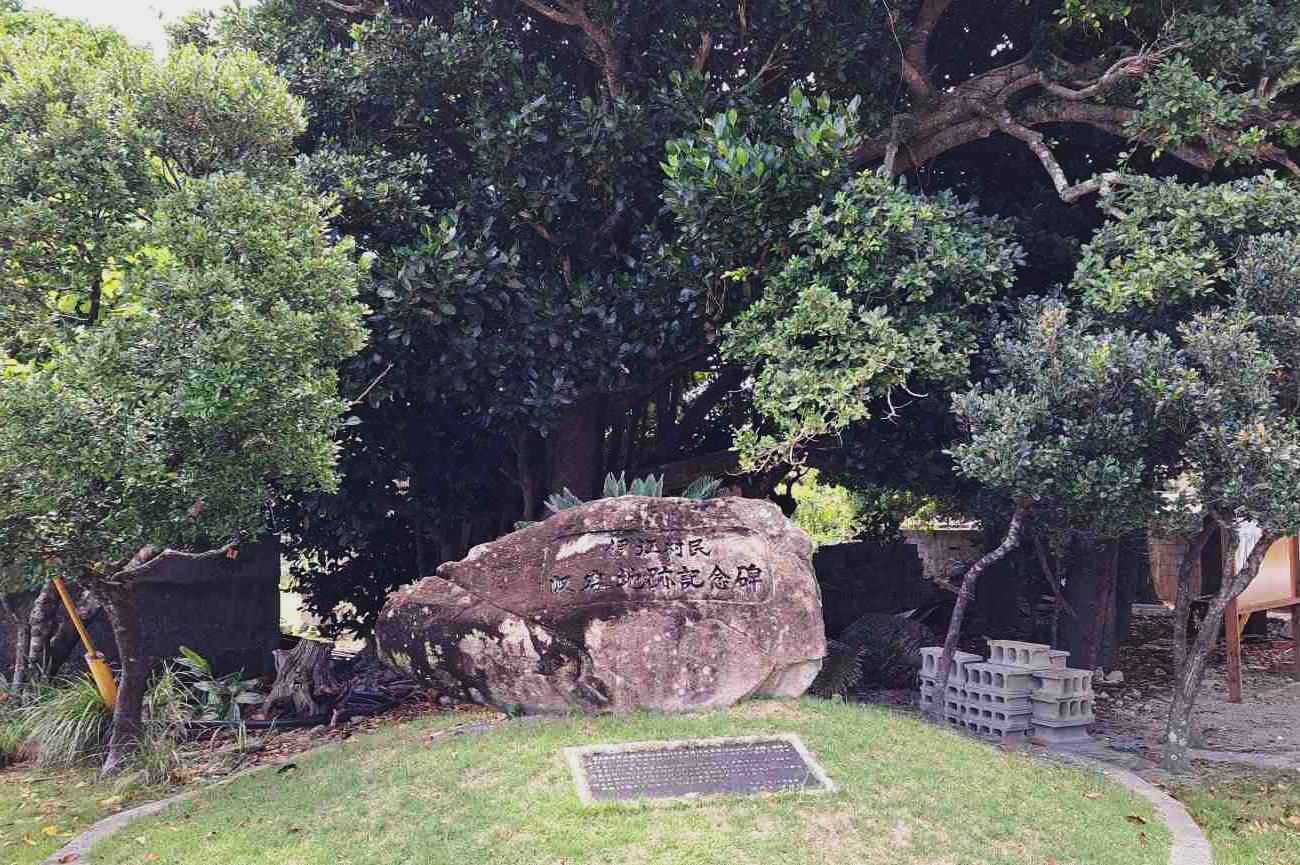

糸数城跡

- 文化・教育施設

沖縄本島南東部、南城市の標高約180mの台地に、中世の威容を今に伝える国指定史跡「糸数城跡」があります。その歴史は、琉球が中山、南山、北山の三勢力に分かれて覇権を争った14世紀前半の「三山分立時代」にまで遡ると推定されています。古くからの伝承によれば、この城は玉城按司の三男である糸数按司が築いた居城であり、近くの玉城城の「西の守り」として地域の防衛を担っていました。

糸数城跡の最大の魅力は、その独特な城郭構造にあります。西側を天然の断崖が守る地形を利用し、城壁には自然石を巧みに積み上げた野面積みと、加工された石を水平に積んだ切石積みが併用されています。また、城壁から突き出した「アザナ(物見台)」は、城壁に取り付いた敵を側面から攻撃するための防御施設で、日本の城郭には見られない特異な建築様式として知られています。

近年行われた蔵屋敷地区の発掘調査では、当時の活発な国際交流を示す重要な発見がありました。大量の中国産陶磁器が出土したのです。これは、糸数城跡が単なる軍事拠点ではなく、当時の国際的な交易ネットワークの一端を担う、重要な経済拠点であったことを物語っています。沖縄戦で一部は損壊しましたが、1972年に国の史跡に指定され、今日に至るまで大切に保存されています。現在も過度な観光開発は行われず、ありのままの姿で当時の雰囲気を今に伝えています。訪れる人々は、遠く慶良間列島まで見渡せる高台からの雄大な景色とともに、琉球の壮大な歴史と自然の調和を感じることができるでしょう。

この貴重な文化遺産を未来に引き継ぐため、保存・管理に尽力されている関係者の皆様に深く敬意が表されます。往時の姿で、訪れる人々に多くの感動を与え続けてくれる糸数城跡へ、ぜひ一度足を運んでみてください。

(2024年11月執筆)

PHOTO:写真AC

VIDEO : Final Access ファイナルアクセス