ラサ島鉱業所

- 建物・施設

沖縄本島の南東約400kmに浮かぶ絶海の孤島、沖大東島。通称「ラサ島」として知られるこの島は、現在一般人の立ち入りが禁じられていますが、かつて日本の近代化を力強く支えたリン鉱石の一大採掘拠点でした。その歴史は1911年、国内唯一のリン鉱石産地としてラサ島鉱業所が操業を開始したことに始まります 。当時、化学肥料の原料であるリン鉱石のほぼ全量を輸入に頼っていた日本にとって、この鉱業所は農業生産を支える国家的に極めて重要な存在でした 。

第一次世界大戦(1914年〜)を契機にリン鉱石の輸入が途絶えると、国内需要がラサ島に集中し、鉱業所は飛躍的な発展を遂げます。1918年には年間採掘量が18万トンを超え、島の人口は約2,000人に達し最盛期を迎えました 。島内には発電所や診療所、無線電信局なども整備され、サンゴ礁の上に近代的な社会が築き上げられました 。

しかし、太平洋戦争の激化がその運命を大きく変えます。日本の制海権が失われ、海上輸送路の安全確保が困難となったため、1944年に鉱業所は閉鎖を余儀なくされました 。これは資源の枯渇や経営不振によるものではなく、戦争という抗いがたい時代の奔流に飲み込まれた悲劇的な閉山でした 。

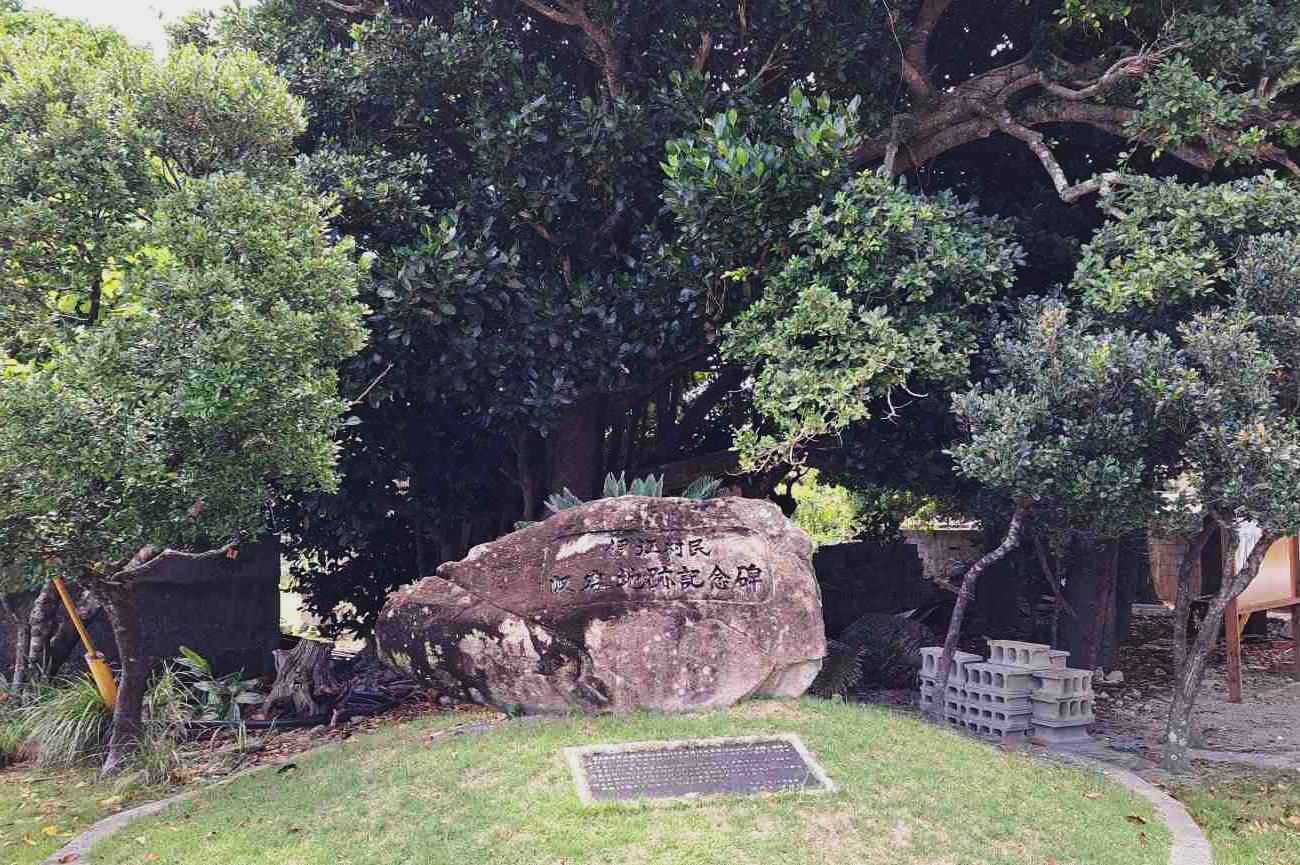

戦後、鉱山が再開されることはなく、島は米軍の射爆場へと姿を変えました 。1972年の沖縄返還後も日米両軍の演習場として利用され続け、産業の島から安全保障の拠点へとその役割を大きく転換したのです 。

現在、ラサ島は無人島ですが、その全域がラサ工業株式会社の私有地であり 、日本の領海や排他的経済水域を定める上で重要な基点となっています 。その歴史は、日本の産業発展と戦争、そして戦後の国際関係を映す縮図と言えます。近隣の北大東島の鉱山跡が国の史跡としてその歴史を今に伝えているのとは対照的に 、ラサ島の産業遺産は封印され忘れられた存在です。しかし、日本の近代化を支えた礎石としてのその歴史的価値は、計り知れないものがあります。

(2025年9月執筆)